Agroécologie Temps de lecture 7 min

Comprendre les interactions entre dynamiques sociales et dynamiques écologiques

Publié le 23 mai 2022

Un changement ne se produit pas toujours par étapes lentes, visibles et cohérentes. Parfois, c’est avec une soudaineté inattendue qu’il survient. Ainsi, une idée jusque-là partagée par une minorité atteint une taille critique et est adoptée par un public plus large entrainant in fine un changement décisif. Ce seuil, appelé le point de basculement, est appliqué depuis de nombreuses années en physique, mathématiques ou sciences sociales. Son étude a gagné de l’importance en écologie parce qu’il affecte la gestion des écosystèmes dont dépendent les sociétés humaines. Les recherches actuelles analysent principalement la façon dont le franchissement des points de basculement entraîne des changements de régime dans un écosystème précis. « Les actions humaines, les systèmes écologiques co-évoluent continuellement via des dynamiques de rétroactions complexes et interdépendantes. Ce qui rend d’autant plus difficile la compréhension complète des interactions entre les deux systèmes », constate Jean-Denis Mathias, spécialiste en modélisation sur le centre INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes. D’autant plus que ces phénomènes et processus se déroulent dans une variété d’écosystèmes et à différentes échelles, caractéristiques mêmes de la science des systèmes complexes, au cœur des recherches du laboratoire où travaille Jean-Denis Mathias : « Nos travaux dans ce domaine interdisciplinaire émergent s’intéressent aux théories, outils et méthodes de la modélisation pour expliquer les changements de régime et les points de basculement marquant la transition dans la progression d’un processus jusqu’à ce qu’il soit intégré par une majorité et conduise ainsi à un changement important dans la structure, le fonctionnement ou la gestion d’un écosystème ». Par exemple, si l’exploitation d’un écosystème est trop forte, les ressources biologiques vont se raréfier. C’est pour éviter cela que des quotas ont été instaurés pour la filière pêche dans le cadre de la PAC. Ils sont issus de modèles bioéconomiques capables de suivre l’évolution d’une population de poissons afin de prévenir son effondrement et de maintenir le rendement maximum élevé pour la profession (« maximum sustainable yield »). Ce sont des modèles similaires que le Lisc fait tourner depuis plusieurs années pour étudier la variation d’une population dans toute une diversité d’écosystèmes, qu’il s’agisse de pisciculture, de gestion durable des forêts ou de la gestion de l’eutrophisation de lacs.

Les points de basculement écologiques et sociaux n’arrivent pas forcément en même temps

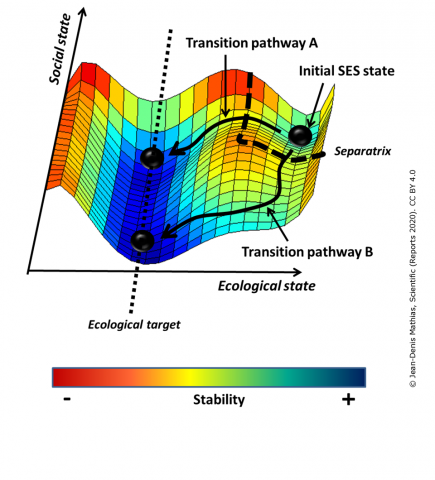

Prenons l’exemple du changement climatique pour lequel nous savons que nous devons nous diriger vers des systèmes écologiques plus durables, respectant les limites de la planète et maintenant une neutralité climatique. Les publications scientifiques s’accordent de plus en plus sur la nécessité mondiale, entre autres pistes, de réduire les émissions de CO2. Il s’agit de l’objectif écologique (ecological target) à atteindre. Selon les approches développées dans l’article scientifique (voir références), emprunter une voie de transition sociale (Trajectoire B) pourrait mener à un point de basculement moins imposant et donc plus facile à surmonter que la voie de transition purement écologique (Trajectoire A). Pourquoi cet objectif semble parfois si difficile à atteindre depuis 40 ans ? Une piste de recherche de Jean-Denis Mathias porte sur l’importance du système social dans les interactions avec le système écologique : « Cela revient à faire évoluer les habitudes, le comportement des personnes, en termes de perception des différents processus, d’exploitation des ressources, pour arriver au point de basculement social et atteindre plus facilement les objectifs écologiques ». Apparemment simple, cette hypothèse révèle toute la richesse de la science des systèmes complexes qu’explore avec beaucoup d’enthousiasme le chercheur. Guidé par cette approche différente, Jean-Denis Mathias s’est appuyé sur des théories en psychologie sociale pour concevoir un modèle mathématique identifiant les mécanismes en jeu dans une chaine causale d’évènements interdépendants.

Le bon enchainement de points de basculement

Comme le système écologique, le système social a ses propres points de basculement. C’est à ce stade qu’interviennent plusieurs théories de psychologie sociale dans les travaux de modélisation de Jean-Denis Mathias, notamment les modèles dynamique d’opinion développés au sein du LISC par Guillaume Deffuant et Sylvie Huet, à savoir les interactions et échanges entre les utilisateurs d’un système. Ces modèles reposent notamment sur la théorie proposée par Serge Moscovici, psychologue social renommé, qui a montré l’influence que pouvait avoir une minorité aux avis tranchés sur les indécis. Un autre concept, celui de dissonance cognitive, explique comment chacun change d’avis et de pratiques en fonction de ses valeurs. « C’est bien ce qui se passe dans la réalité. Là aussi, nous avons démontré qu’il y avait des points de basculement lorsque les personnes échangent sur la perception qu’elles se font de l’état d’un système écologique, » relate Jean-Denis Mathias. Ce qui signifie que face à un état alarmant, des utilisateurs écologiques ont tendance à changer leurs pratiques plus tôt que tous les autres. Les utilisateurs modérés tâtent un petit peu l'opinion générale. Et ceux qui recherchent surtout une utilité économique attendront que l'état se dégrade avant de modifier leurs comportements et leurs pratiques. Tous les utilisateurs échangent et continuent à exploiter l’écosystème, entrainent des variations écologiques qui vont à leur tour impacter la perception de tous. Au-delà du couplage des modèles écologiques et sociaux et de l'analyse des points de basculement propres à chaque système, ces travaux ont mis en évidence la nécessité d’intégrer aux calculs les niveaux de perception, faible et élevée. En effet, les chercheurs ont constaté, non sans surprise, que les rétroactions socio-écologiques étaient susceptibles d’impliquer des voies de transition écologiques contre-intuitives dans le temps : une forte perception d’un système dégradé apporte des bénéfices à court terme mais elle est moins efficace à long terme, par rapport à une faible perception qui peut fournir des bénéfices à long terme.

Quand un epsilon fait tout basculer

Cette complexité mathématique que Jean-Denis Mathias tenait à mettre en avant dans sa publication aide à se rendre compte qu’un infime basculement social peut avoir des conséquences énormes sur le système écologique, ou qu’un petit rien écologique peut avoir des conséquences énormes sur le système social. Un cas bien connu de point de basculement à l’échelle locale est l’eutrophisation des lacs. Il s’agit d’un phénomène lié à la concentration dans l’eau de certains nutriments, phosphore et azote, que le Lisc a beaucoup étudié. Avec une concentration un tout petit peu en deçà, l’eau se stabilise et reste claire ; dans le cas inverse la qualité du système biologique chute et se dégrade vers un état eutrophe. Le coût pour que le système retrouve son équilibre est énorme, à tous points de vue. Pour le directeur de recherche, « diminuer légèrement l’apport en nutriments permet d’éviter ce passage d’une eau claire à une eau verte. Le modèle peut aider les acteurs à mieux se rendre compte que c’est un epsilon qui a la capacité de faire basculer le système vers un état désirable ou un état non désirable, voire vers un état irréversible. Mieux vaut ne pas laisser l’aléatoire nous diriger ».

Comment calculer tout cela ?

Les systèmes complexes requièrent des outils mathématiques pour pouvoir intégrer les milliers de données, les différentes échelles, la diversité des systèmes ou la globalité des contextes…. Cette discipline permet de comprendre comment les interactions à l’échelle individuelle font émerger toute une diversité de comportements au niveau collectif. Pour l’analyse des voies de transition des systèmes socio-écologiques et les résultats potentiels auxquels elles peuvent aboutir, le laboratoire a mis au point un modèle stylisé d'un système composé de 1 000 agents en interaction exploitant les ressources et, par extension, l'écosystème global. Les interactions entre le système social et le système écologique sont basées sur un cadre de perception-exploitation du système écologique par ses utilisateurs.

Plusieurs chercheurs du laboratoire travaillent sur d’autres approches pour appréhender cette complexité : les approximations en champ moyen (comme la méthode d’approximation par moments ou les méthodes d’homogénéisation). La modélisation par agent attribue à chacun un comportement, cela revient à simuler le comportement individuel. Une autre approche consiste à intégrer le comportement individuel sur une population pour obtenir un modèle agrégé de type équations différentielles.

Acquérir des données de différente nature et échelles est « une étude en soi » estime Jean-Denis Mathias. Avec un « background » en physique (mécanique des matériaux), mais déjà au service de la modélisation, ce scientifique a commencé sa carrière par une thèse en aéronautique (développement d’algorithme génétique pour l’optimisation de patchs composites). Après quoi, il a été maitre de conférence en génie mécanique et productique avant de rejoindre le Lisc où il a vite compris l’intérêt d’appliquer des méthodes de physique, d’homogénéisation à d’autres systèmes complexes relevant des sciences du vivant et de l’environnement : la microbiologie, les écosystèmes aquatiques, la gestion forestière, l’économie institutionnelle : « De tels travaux servent à faire prendre conscience du challenge d’avoir des données et des modèles intégrés d’un point de vue social et écologique ». Des outils à la fois qualitatifs et quantitatifs sont nécessaires pour mettre en évidence les interactions socio-écologiques, les points de basculement et donc les voies de transition. Pour Jean-Denis Mathias, pas de doute que leur intégration contribuera à la conception de politiques socialement adaptées, une clé du succès pour résoudre des problèmes contemporains à grande échelle.

Légende photo : Iceberg d'Islande exposé à Paris devant le Palais de la Découverte.

Références :

Mathias, JD., Anderies, J.M., Baggio, J. et al. Exploring non-linear transition pathways in social-ecological systems. Sci Rep 10, 4136 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59713-w