Alimentation, santé globale Temps de lecture 5 min

[Infographie] Pertes et gaspillages alimentaires : de quoi parle-t-on ?

Publié le 16 octobre 2019

Ce qu’on appelle pertes et gaspillage sont la partie soustraite, à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la masse de denrées à l'origine destinée à la consommation humaine. Les pertes, considérées plus ‘involontaires’, se produisent plutôt à la production et au transport des produits de l’agriculture. Les gaspillages, plus 'volontaires’, sont plutôt attribués aux consommateurs et à la restauration dite « hors foyer » (restaurants, cantines). Cependant, la réalité n’est pas si schématique. A tous les stades, les pertes de denrées résultent de facteurs variés d’ordre biologique, microbien, chimique, technique, logistique, comportemental... : « Nous associons pertes alimentaires et gaspillage parce que ces termes englobent des situations nombreuses et différentes », explique Barbara Redlingshöfer, de l’unité mixte de recherche Sadapt à INRAE. « Nous ne voulons pas désigner des coupables mais fédérer tous les acteurs de l’alimentation autour d’un objectif commun : les réduire ! »

Dans les pays développés, les 2/3 des pertes alimentaires se produisent chez les consommateurs

Par ailleurs, certaines denrées, non vendables sur le marché de frais, sont orientées vers la transformation industrielle. Elles peuvent servir à l’alimentation humaine (des fruits déformés servent pour des compotes, des pommes de terres trop petites deviennent des flocons de purée) ou animales. Dans ce dernier cas, elles nourrissent les animaux qui nous nourrissent (par la viande, le lait, les œufs, etc.) et ne sont pas considérées comme des pertes.

« Dans les pays développés, les 2/3 des pertes alimentaires se produisent chez les consommateurs. Dans les pays en voie de développement, la pauvreté pousse les consommateurs à éviter de gaspiller », précise Barbara Redlingshöfer. « Là, les pertes surviennent aux stades de la récolte, du transport et du stockage. Entrent en jeu les conditions climatiques difficiles, les maladies végétales, les équipements inadaptés et les routes en mauvais état. En Afrique ou en Asie du sud-est, les pertes post-récolte en céréales représentent jusqu’à 15 à 20 % de la production ».

Les pertes des filières végétales et animales en France à la loupe

INRAE a réalisé une étude évaluant les pertes des filières végétales (céréales, protéagineux et oléagineux, fruits, légumes et pommes de terre) et animales (lait et œufs, viandes, poisson) en France. L’analyse montre une répartition variée des pertes selon les produits et aux différentes étapes de la production à la distribution :

- à la production agricole : 9 % en fruits, légumes, 0,5 à 1 % en lait, œuf et viandes.

- de la production à la transformation ou la distribution : 3 à 8 % pour la viande, jusqu’à 12 % pour les fruits, légumes et pommes de terre;

« Nos résultats globaux sont inférieurs ou égaux aux données européennes du rapport 2011 de la FAO*. Celui-ci avance des pertes globales de 26 % pour les fruits et légumes, de 38 % pour les pommes de terre et de 16 % pour les oléagineux », note Barbara Redlingshöfer.

L’étude propose différentes approches pour réduire les pertes alimentaires de la production à la distribution. « Elles sont par exemple d’ordre technique, avec l’amélioration génétique ou l’optimisation du matériel de récolte, d’ordre organisationnel, notamment par une meilleure correspondance entre l’offre et la demande. Elles sont aussi d’ordre psychosocial : les fortes exigences des consommateurs concernant l’aspect des produits ont un impact non négligeable sur les pertes aux stades de la production et de la distribution ».

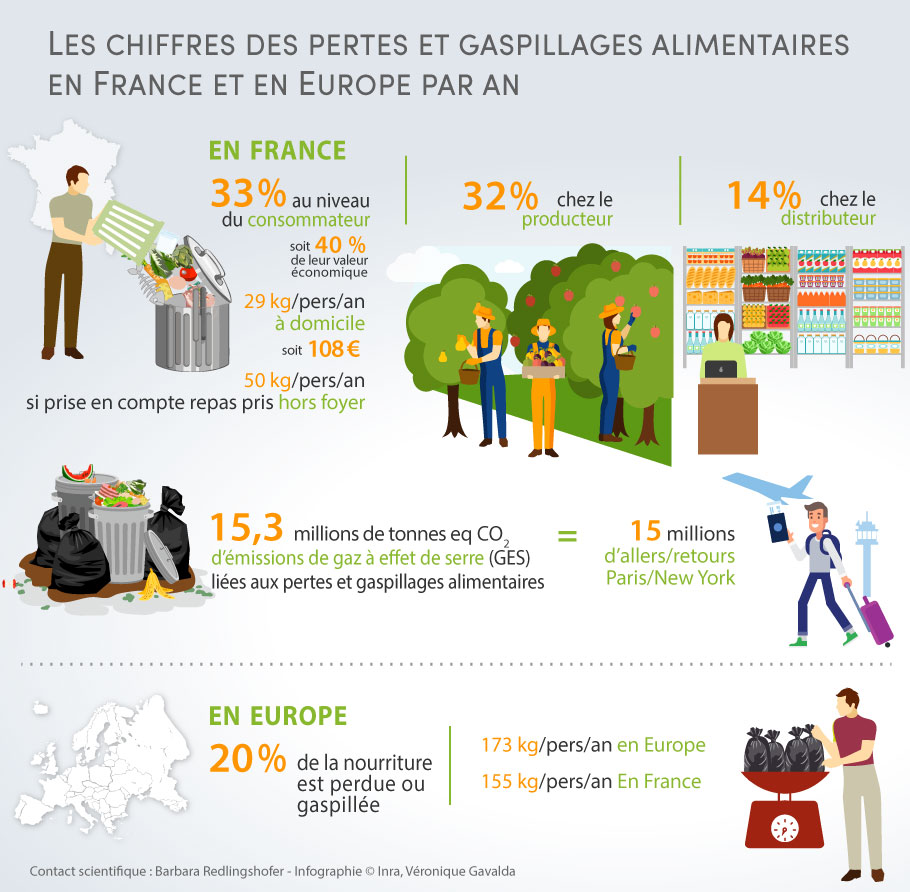

- En Europe, 20 % de la nourriture, soit 173 kg par personne et par an, est perdu (en France, 155 kg).

- En France, 33 % du poids de pertes alimentaires (et 40% de leur valeur économique) ont lieu au niveau du consommateur (29 kg par personne et par an à domicile, 50 kg si l’on tient compte des repas pris hors foyer) contre 32 % chez le producteur et 14 % chez le distributeur. L’alimentation perdue à domicile représente quelque 108 euros par an et par personne.

* Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

En France, les pertes en céréales sont estimées à 2 % à la récolte et restent faibles jusqu’à la distribution, grâce à la maîtrise des procédés industriels et la valorisation des produits pour l’alimentation animale. Par contre, les produits tels que les pains et les viennoiseries peuvent souffrir de pertes chez le boulanger (122 000 tonnes/an) ou en grandes surfaces (150 000 t/an). En cause, leur grande périssabilité ou la présence d’emballages rendant difficile leur réorientation vers l'alimentation animale.