Alimentation, santé globale Temps de lecture 4 min

La diversité, source de résilience

Publié le 01 juillet 2020

A la découverte du phytobiome

Le phytobiome c'est l'ensemble des microorganismes du sol

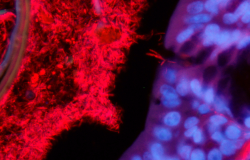

Utiliser la biodiversité naturelle de l’agroécosystème pour optimiser l’adaptation de la plante cultivée à différents stress (stress hydrique, nutritionnel et bioagresseurs). L’idée n’est pas nouvelle, mais la nécessité de réduire l’usage des intrants dont les produits phytosanitaires la rend à nouveau séduisante. Durant des décennies, on a totalement délaissé le sol pour se focaliser sur la plante, sélectionnée avec toujours plus de soin, essentiellement sur le critère du rendement, et abondamment nourrie d’engrais pour sa croissance et consommatrices de pesticides pour sa protection. Tout ce que le sol comptait de diversité de microorganismes était considéré comme une boite noire, voire comme un réservoir d’organismes phytopathogènes. Nous savons désormais qu’au contraire, l’ensemble, qu’on nomme phytobiome, forme un écosystème complexe où les organismes sont en perpétuelle interaction. Surtout, les chercheurs ont découvert que la plante sélectionne, dans la biodiversité microbienne du sol, les microorganismes qui lui permettent de s’adapter aux stress biotiques (bioagresseurs par exemple) et abiotiques (sécheresse, température...).

Elle les nourrit en retour, en libérant dans le sol différents composés organiques issus de la photosynthèse. Mais cette action a aussi pour conséquence de modifier la composition physique et biochimique du sol et donc la nature des microorganismes présents aux abords de la rhizosphère. Certains sont utiles à la plante, stimulant par exemple ses systèmes de défense, d’autres sont pathogènes, mais tous interagissent.

Remettre la nature et les interactions biologiques au cœur de l’agroécosystème

Au sein d’INRAE, écologues, agronomes, généticiens, pathologistes, mathématiciens... partagent leur expertise, dans le but de mieux comprendre et d’envisager des leviers pour piloter ces interactions. Ici, ils étudient l’impact des systèmes de production sur la diversité des microorganismes. Là, ils s’efforcent de décrypter les subtilités des dialogues moléculaires entre les différents acteurs du phytobiome... Leur objectif : optimiser l’écosystème microbien, en sélectionnant les microorganismes les plus susceptibles de contribuer à l’adaptation de la plante aux stress biotiques et abiotiques, dans un contexte de durabilité des systèmes agricoles. Car c’est bien de cela qu’il s’agit désormais : remettre la nature et les interactions biologiques au cœur de l’agroécosystème, afin de contribuer à faire émerger de nouvelles pratiques agricoles durables, et contribuant à la santé des écosystèmes et des sociétés humaines.

Lien interne

3 questions à une jeune pousse : MycophytoPollution des sols et des eaux, résistance des bioagresseurs ou encore réduction de la biodiversité… Les pesticides ont des effets néfastes pour l’environnement. Et si, pour favoriser la transition agricole, nous utilisions les synergies naturelles entre les plantes et les microorganismes du sol ? Mycophyto, jeune pousse basée à Sophia Antipolis, propose des alternatives biologiques efficaces pour l’agriculture et l’aménagement paysager. Rencontre avec Justine Lipuma, co-fondatrice de Mycophyto.

La diversité génomique, source de bonne santé !

Lors des épisodes de grippe saisonnière ou de rhume, certains individus ne sont jamais affectés, alors que d’autres tombent régulièrement malades. Il en va de même pour les animaux. Prenez les porcelets par exemple. Lors du sevrage, certains vont contracter des pathologies, et peut-être en mourir, tandis que d’autres, bien qu’élevés dans les mêmes conditions, résisteront aux maladies ou les surmonteront sans grand dommage. Depuis de nombreuses années, des chercheurs d’INRAE s’attachent à identifier les déterminants impliqués dans les défenses immunitaires des animaux. On sait à présent que celles-ci dépendent non seulement de l’animal, mais aussi de l’ensemble des communautés microbiennes (microbiote) qu’il abrite. C’est donc au niveau de cet assemblage, appelé holobionte, et des interactions continues et réciproques entre l’hôte et son microbiote que s’orientent les recherches.

Lien interne

Un holobionte qu'est-ce-que c'est ? Et pourquoi INRAE s'y intéresse-t-il ?Humains, animaux, plantes, nous sommes tous des holobiontes. Le concept d’holobionte nourrit des travaux scientifiques de plus en plus nombreux allant de l'étude des écosystèmes environnementaux, animaux ou végétaux, jusqu'à celle de l’immunité, de la nutrition et de la santé humaine.

La composition du microbiote de l'hôte est pour partie contrôlée par le génome de l'hôte

Récemment, les scientifiques ont par exemple établi un lien entre la composition du microbiote intestinal avant vaccination et l’intensité de la réponse immunitaire à la vaccination (vaccination contre Mycoplasma hyopneumoniae ou contre le virus de la grippe chez le porc).

La composition de la flore intestinale dépend de nombreux facteurs environnementaux, tels que l’alimentation et les pratiques d’élevage, mais elle est aussi pour partie contrôlée par le génome de l’hôte. Les scientifiques cherchent à caractériser les régions du génome de l’hôte qui influent sur la diversité de composition du microbiote, afin de mieux comprendre les multiples interactions qui existent entre l’hôte et son microbiote et qui contribuent notamment aux réponses immunitaires de chaque individu. Au-delà des réponses individuelles, il est également important de considérer la robustesse de la population dans son ensemble. En effet, pour faire face à la variété d’agents pathogènes qu’elle est susceptible de rencontrer, une population doit maintenir une diversité de modalités de réponses pour se défendre. En augmentant la fréquence de certains variants génétiques, la sélection des animaux sur leurs performances productives peut entrainer une diminution de la variabilité génétique des populations d’élevage pour d’autres caractères, comme la capacité immunitaire. Il est donc important de caractériser et préserver conjointement la diversité génétique et fonctionnelle des hôtes et de leurs microbiotes, afin de favoriser la multiperformance des élevages et la santé globale.