Biodiversité Temps de lecture 3 min

Les clefs moléculaires de la fertilité mâle

Publié le 03 octobre 2022

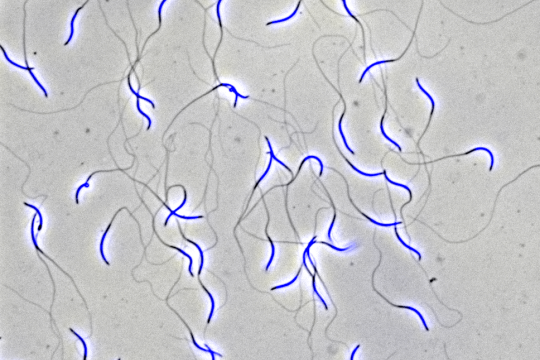

La fertilité se définit comme la capacité d’un individu à engendrer une descendance. Elle repose sur la bonne qualité des gamètes qui peut être influencée par de nombreux facteurs comme des maladies, le patrimoine génétique, la nutrition, le stress, etc. Chez les mâles, les spermatozoïdes sont la clef de voûte de la fertilité. Mieux comprendre cette dernière implique donc de s’intéresser à la qualité des spermatozoïdes. Traditionnellement, cette qualité est décrite en fonction de critères macroscopiques et cellulaires comme le volume de la semence ainsi que la concentration, la morphologie et la mobilité des spermatozoïdes, regroupés sous le terme de spermogramme. Cependant, de plus en plus d’études montrent une mauvaise corrélation entre ces spermogrammes et la fertilité vraie d’un individu. C’est pourquoi depuis quelques années, de nouvelles approches moléculaires sont développées pour mieux caractériser les spermatozoïdes, avec l’espoir de découvrir de nouveaux outils d’évaluation de la fertilité individuelle.

Des protéines pour un nouvel outil de diagnostic

Parmi ces nouvelles approches, la plus répandue actuellement s’appuie sur l’étude des protéines, molécules impliquées dans la structure et les fonctions cellulaires. Dans les spermatozoïdes matures, très peu de nouvelles protéines sont produites : ainsi, seulement celles déjà présentes au moment de l’éjaculation assureront l’ensemble des fonctions des spermatozoïdes, constituant donc un bon reflet de leur qualité.

Une partie des chercheurs de l’équipe Interactions Cellulaire et Fertilité, de l’unité Physiologie de la Reproduction et des Comportements (PRC UMR 7247 – CNRS / INRAE / Université de Tours / IFCE), en collaboration avec la plateforme de phénotypage PIXANIM de cette même unité, s’attèlent donc à caractériser le contenu en protéines des spermatozoïdes de coq.

La poule est en effet une espèce de choix pour ces investigations : le prélèvement de semence chez les coqs est non invasif, permettant la collecte d’une grande quantité de spermatozoïdes. Il est alors possible, grâce à l’insémination artificielle, de féconder plusieurs femelles avec le même échantillon de semence. De plus, les femelles pondant un œuf par jour, il est possible d’obtenir au final un grand nombre d’œufs fécondés et donc d’avoir une estimation fiable de la fertilité de chaque mâle. Enfin, il existe chez cette espèce de grandes variations du niveau de fertilité entre les individus, résultat de décennies de sélection sur des critères comme la croissance ou la ponte.

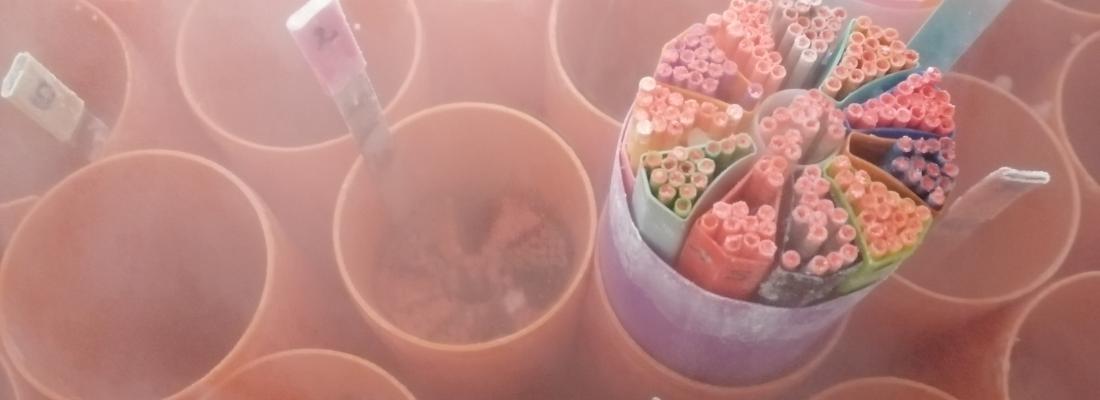

Ainsi, les chercheurs ont comparé les contenus en protéines de spermatozoïdes de coqs de fertilités contrastées par des approches à haut débit, basées sur la spectrométrie de masse. Une nouvelle approche basée sur l’analyse directe des spermatozoïdes permet d’établir des profils peptidiques/protéiques qui diffèrent suffisamment pour permettre le développement d’algorithmes mathématiques pouvant évaluer la fertilité des individus plus efficacement que les spermogrammes. Par ailleurs, à la différence de stratégies plus classiques, les approches protéomiques permettent également de caractériser les mécanismes moléculaires impliqués dans des évènements ayant lieu dans les voies génitales femelles : le stockage des spermatozoïdes ou encore les interactions spermatozoïdes / ovocytes. En plus d’améliorer le diagnostic de fertilité des individus, ces approches nous renseignent donc aussi sur des évènements qui ont lieu après l’accouplement. L’étude plus poussée de ces interactions mâle-femelle nécessitent cependant le développement de modèles in vitro d’oviducte de poule, modèles également développés dans cette équipe.

"... ces ARN... impliqués dans l’expression des gènes de l'embryon..."

Vers l’identification de nouveaux marqueurs

Cependant, la fertilité mâle ne se résume pas en la capacité des spermatozoïdes à féconder un ovocyte. Il faut également que les molécules transmises par le spermatozoïde au futur embryon permettent son bon développement. Alors qu’historiquement les scientifiques pensaient que seul l’ovocyte pouvait influencer le développement précoce de l’embryon, des travaux récents développés chez les invertébrés et les mammifères ont montré que les spermatozoïdes avaient aussi leur rôle à jouer. Cette influence s’exerce via des ARN particuliers qui ne sont pas à l’origine de la production de protéines mais qui régulent l’expression d’autres gènes. La fonction de ces ARN présents en faible quantité dans les spermatozoïdes a été longtemps négligée mais nous savons aujourd’hui qu’ils sont impliqués dans l’expression des gènes de l’embryon nouvellement formé.

Chez les mammifères, ces ARN diffèrent en fonction de la mobilité des spermatozoïdes et plus globalement de la fertilité de l’individu, suggérant leur utilisation comme nouveaux marqueurs de fertilité. Cependant, aucune étude n’a montré la présence de tels ARN dans les spermatozoïdes aviaires. Les chercheurs d'INRAE ont donc développé un protocole afin de les mettre en évidence, prouvant qu’ils étaient également présents chez les oiseaux. Des études complémentaires sont actuellement en cours pour explorer le lien entre ces ARN et la fertilité des coqs, afin de mieux appréhender leur influence sur le développement de l’embryon et de potentiellement compléter nos outils d’évaluation de la fertilité chez cette espèce.

Une aide pour la préservation de la biodiversité

Les recherches autour de la fertilité des mâles présentent également un intérêt dans un domaine bien particulier : celui de la cryoconservation, processus permettant de conserver des cellules à très basse température. Ce processus est crucial pour les différents programmes de conservation de la biodiversité des espèces et des races, dont fait partie le programme national CRB Anim dédié aux espèces domestiques. Chez le coq, la cryoconservation de semence réduit fortement les capacités de fécondation des spermatozoïdes. Les chercheurs d’INRAE ont mis en évidence une forte modification des protéines spermatiques avant et après cryoconservation, contribuant à cet impact sur la qualité des spermatozoïdes. Des études sont actuellement en cours afin de déterminer si un impact similaire est observable sur les ARN présents dans ces gamètes mâles. En identifiant ainsi les molécules affectées par la cryoconservation, les scientifiques espèrent pouvoir à l’avenir améliorer les capacités fécondantes des semences congelées, et par là-même les programmes de conservation de la biodiversité.

Cette innovation a été lancée par le projet d’infrastructure CRB-Anim (https://crb-anim.fr) afin d’améliorer la qualité des ressources génétiques conservées pour la reproduction des oiseaux.

Le financement provenait du contrat ANR 11-INBS-0003 dans le cadre du premier Programme Investissements d’Avenir.

Texte publié dans le magazine Microscoop de la délégation CNRS-Centre Limousin Poitou-Charentes en juillet 2022.