Changement climatique et risques Temps de lecture 4 min

Avalanches : quelles connaissances ?

Publié le 09 janvier 2017

Comment une avalanche se déclenche-t-elle ?

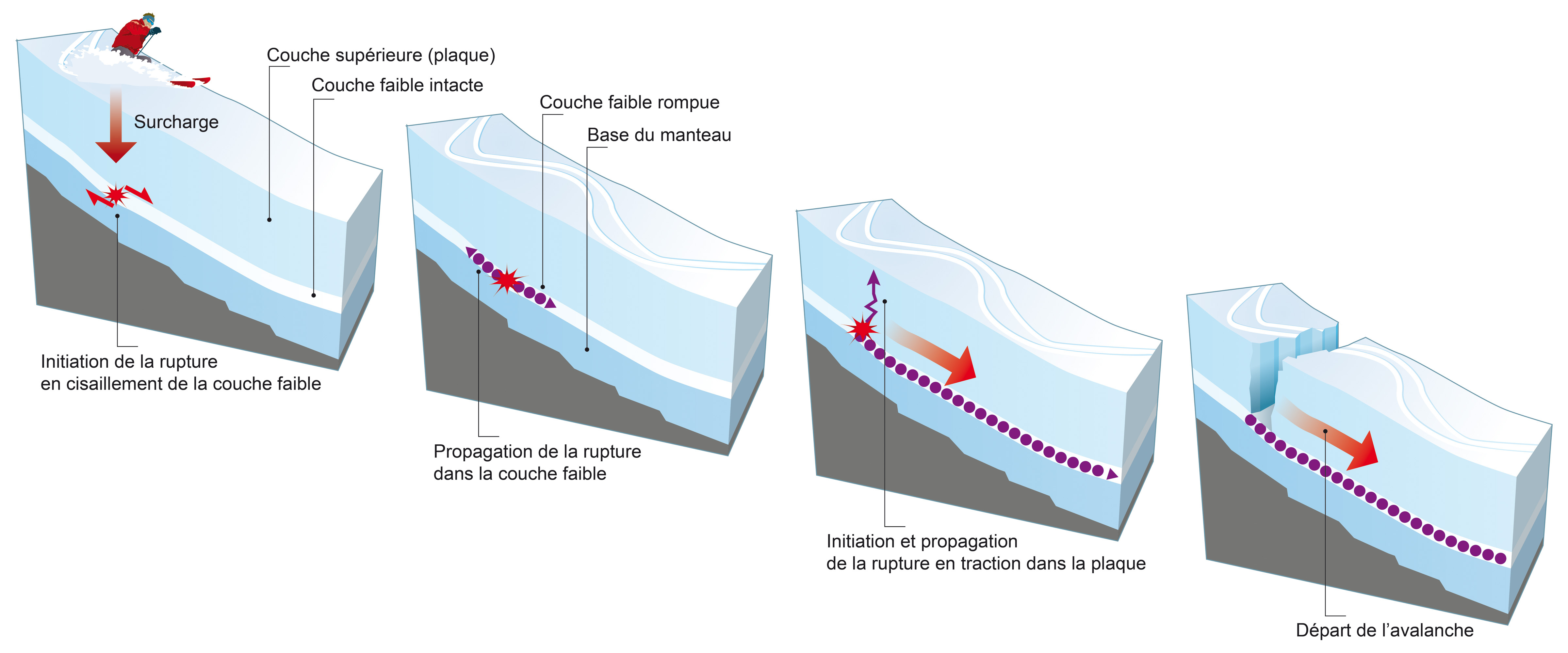

À INRAE, les scientifiques étudient le comportement mécanique du manteau neigeux, véritable « millefeuille » de couches de neige de structures différentes, qui conduit au départ d’une avalanche. Leur objet d’étude : les avalanches de plaques. Majoritaire, ce type d’avalanches est lié à une stratification spécifique du manteau neigeux : une couche cohésive très stable, souvent formée par le transport de neige par le vent (d’où son nom de plaque à vent) qui recouvre une couche fragile. Lorsque celle-ci rompt, l’avalanche part.

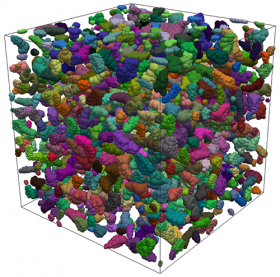

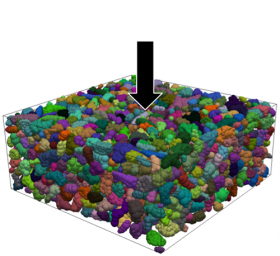

L’enjeu est donc de déterminer la manière dont la neige se déforme jusqu’à rompre sous l’effet de contraintes, comme la surcharge représentée par le passage d’un skieur ou par une nouvelle chute de neige. Pour cela, les scientifiques développent des modèles de simulation, en utilisant une méthode originale basée sur des « expériences numériques ». À l’aide d’un appareil d’imagerie, un tomographe à rayon X, ils reconstruisent la microstructure de la neige en images 3D. Intégrées dans les modèles, ces images permettent d’étudier virtuellement l’effet des surcharges sur les différentes couches de neige.

À partir de ces modèles, les scientifiques peuvent ensuite déterminer les caractéristiques de l’avalanche dans sa zone de départ : épaisseur, surface, volume et les probabilités associées. Des données précieuses pour alimenter et perfectionner les modèles d’écoulement des avalanches. En contribuant à une prise en compte globale des caractéristiques des avalanches, les travaux sur leurs mécanismes de déclenchement permettent ainsi une meilleure anticipation du risque.

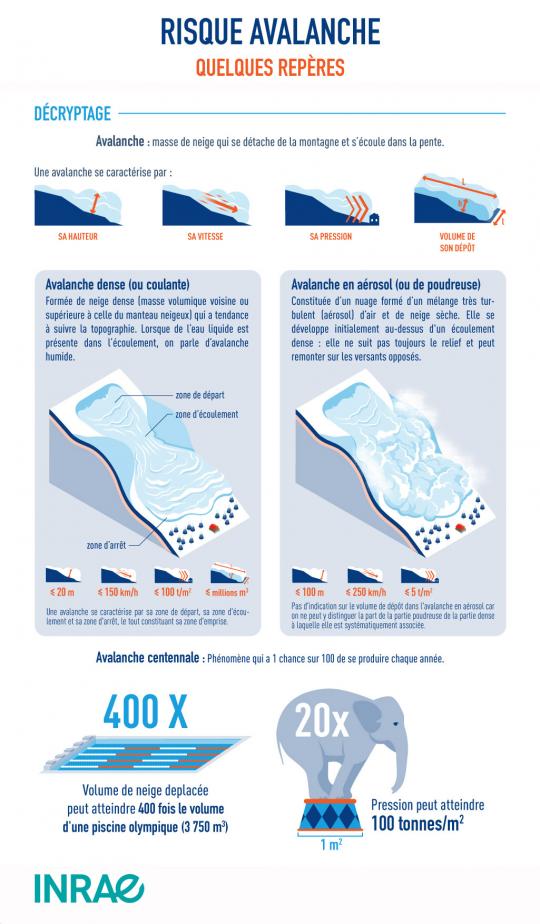

Pression, puissance, vitesse

La pression d'une avalanche peut atteindre 100 tonnes par m2 – soit le poids d’environ 20 éléphants sur une surface de 1 m2 ! La puissance développée par une avalanche, et donc la pression exercée sur les obstacles qu’elle rencontre, constitue donc une caractéristique fondamentale pour la gestion du risque. C’est elle qui fixe la limite au-delà de laquelle on doit se protéger (30 kPa1, soit 3 tonnes/m2, selon la pratique internationale) et qui, par ailleurs, conditionne la conception et le dimensionnement des ouvrages de protection.

Il est communément admis que la pression d’impact est proportionnelle à l’énergie cinétique de l’avalanche, donc à sa vitesse. De ce fait, plus une avalanche est rapide, plus la pression d’impact est grande. Mais les scientifiques ont montré que l’inverse n’est pas vrai… « Une avalanche qui se déplace à faible vitesse peut développer des pressions très fortes, jusqu’à 30 fois plus grandes qu’une avalanche rapide. Cela s’explique par le fait que, lorsque l’avalanche se déplace lentement, la pression n’est plus conditionnée par la vitesse mais par la hauteur et la densité de la neige », explique Mohamed Naaim, chercheur au sein de l’unité ETNA du centre INRAE Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. En améliorant les connaissances sur les pressions d’impact, ces résultats contribuent à optimiser les outils de prédétermination des risques liés aux avalanches et, ainsi, à une prise en compte plus précise du risque.

1. À titre de comparaison, une pression de 30 kPa correspond à l’ordre de grandeur de 10 cyclones.