Agroécologie Temps de lecture 3 min

Le suicide utile de l’albumen : se détruire pour faire pousser l’autre

Publié le 18 juillet 2025

Deux fécondations, deux destins

Chez les plantes à fleurs, la reproduction repose sur un phénomène unique : la double fécondation. L’une donne naissance à l’embryon, futur individu végétal. L’autre forme l’albumen, un tissu nourricier qui accompagne le développement de l’embryon… mais qui n’en sortira jamais.

Ces deux structures, pourtant issues d’un même événement, ont des trajectoires radicalement opposées. Tandis que l’embryon devient une plante, l’albumen se sacrifie progressivement, jusqu’à disparaître entièrement. Pourquoi cette mort ? Est-elle simplement subie, ou activement provoquée ? C’est à ces questions que les chercheurs ont voulu répondre.

Le cas du maïs : une mort cellulaire stratégique

Pour explorer ces mécanismes, l’équipe a travaillé sur le maïs, une plante dont l’albumen est particulièrement développé. En observant la dynamique cellulaire au sein de la graine, ils ont découvert que la mort cellulaire débute de manière localisée, précisément au centre de l’albumen et à l’interface avec l’embryon.

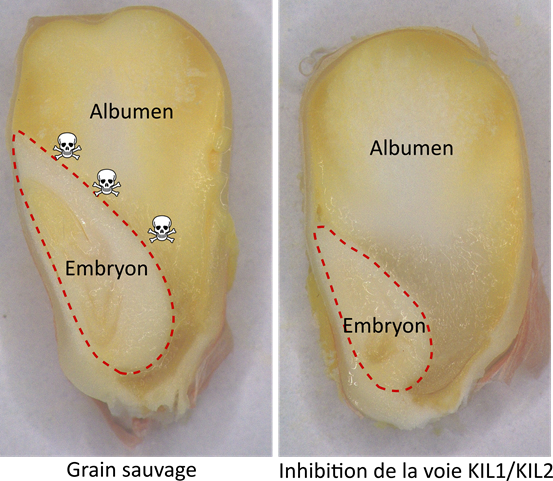

Grâce à des analyses de transcriptomique à l’échelle de la cellule unique, ils ont identifié deux gènes, kil1 et kil2, activés spécifiquement dans cette zone critique. Lorsqu’ils sont inactivés, les cellules de l’albumen cessent de mourir… et l’embryon cesse de croître normalement.

Se sacrifier pour mieux nourrir

Ces résultats montrent que la mort localisée de l’albumen est un processus actif et nécessaire : elle libère l’espace requis pour la croissance de l’embryon, tout en facilitant potentiellement le transfert de nutriments. L’albumen déclenche lui-même sa propre autodestruction, dans une forme de suicide cellulaire programmé, un sacrifice au profit de l’autre.

Des implications possibles pour l’agriculture

Si cette recherche a avant tout pour but de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux du développement des plantes, elle pourrait aussi trouver des applications concrètes. Embryon et albumen n’ont pas les mêmes réserves nutritionnelles : le premier est riche en lipides, le second surtout en amidon. Mieux comprendre et réguler leur développement respectif pourrait un jour permettre d’adapter la qualité nutritionnelle des graines à différents usages.

Référence

Doll N.M., Fierlej Y., Eekhout T., Elias L., Bellot C., Sun G., Grones C., Aesaert S., Coussens G., De Rycke R., et al. (2025). KIL transcription factors facilitate embryo growth in maize by promoting endosperm elimination via lytic cell death. The Plant Cell, 37(7), 2025, koaf162. https://doi.org/10.1093/plcell/koaf162