Changement climatique et risques Temps de lecture 5 min

Des sécheresses récurrentes fragilisent les forêts

Publié le 24 août 2020

2003, 2015, 2018, 2019… Les sécheresses s’enchaînent et affectent les forêts, en particulier celles où les couverts à feuillage persistant sont soumis plus longtemps au manque d’eau que ceux qui perdent leurs feuilles en hiver. Parce qu’ils portent des aiguilles en permanence, les conifères peuvent transpirer à longueur d’année dès lors que les températures ne sont pas trop basses. Leurs aiguilles présentes durant l’hiver interceptent les précipitations toute l'année ce qui retarde la reconstitution des réserves d’eau dans le sol. Ces deux raisons conduisent à un dessèchement du sol plus précoce et plus long sous couvert à feuilles persistantes. Les conséquences en matière de crise sanitaire constituent une préoccupation majeure des forestiers. Mais les essences feuillues ne sont pas pour autant épargnées. Explications.

2015, 2018, 2019… des sécheresses récurrentes

Pour dater, quantifier et comparer les sécheresses récentes, Nathalie Breda, directrice de recherche INRAE, a utilisé l’outil de modélisation Biljou© développé avec son équipe sur deux types de peuplements : des feuillus (forêt décidue) et des conifères (forêt sempervirente).

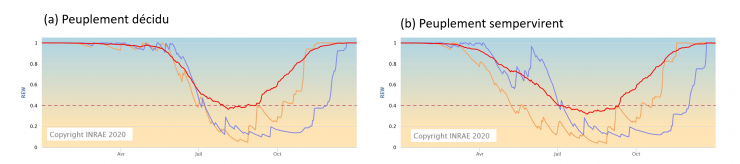

Comparaison de l’évolution du contenu en eau relatif (REW) du sol (réserve utile = 160 mm ; indice foliaire = 6) en 2003 et 2018 ; données climatiques de la station INRAE Champenoux (Meurthe-et-Moselle) ; calcul réalisé par Biljou©.

La ligne horizontale discontinue rouge figure le seuil de déficit hydrique où les arbres mettent en place une régulation de leur transpiration.

La courbe rouge représente l'évolution moyenne du contenu en eau relatif calculée sur 28 ans.

En année moyenne pour les peuplements simulés, on n’observe pas de sécheresse pour les feuillus et une légère sécheresse pour les conifères .

En 2003 (courbe orange), la sécheresse, estivale, se manifeste à partir du 15 juin pour les feuillus, mais démarre début mai pour les conifères.

En 2018 (courbe bleue), la sécheresse s’est prolongée beaucoup plus tard qu’en 2003 avec une recharge en eau du sol en décembre.

Aux printemps 2003 et 2018, le début de la croissance des arbres décidus n’a donc pas été affecté alors que les conifères étaient très impactés. Le niveau de dessèchement du sol observé en milieu d’été est d’une intensité comparable entre 2003 et 2018.

A noter que ces courbes ont été établies avec des données climatiques de la station INRAE Champenoux sur des sols profonds (les moins affectés par la sécheresse), les déficits hydriques seraient plus intenses sur des sols plus superficiels.

Les arbres mobilisent leurs réserves, leur croissance est stoppée

« Comme en 2015, je constate à nouveau ces trois dernières années par des micro-dendromètres automatiques que la croissance des chênes est stoppée depuis mi-juillet, c'est à dire depuis que le seuil de déficit hydrique est atteint.

Ensuite, les troncs se rétractent, en mobilisant l’eau stockée dans les tissus élastiques de l’arbre », note Nathalie Bréda. Dès lors que le contenu relatif en eau du sol franchit la ligne rouge de déficit hydrique, les arbres mettent en place une régulation de leur consommation en eau en fermant leurs stomates. Ceci est confirmé par une réduction des flux de sève brute dans le tronc. Ce mécanisme de régulation permet à l'arbre de se protéger de dommages irréversibles, en particulier dans les vaisseaux conducteurs de la sève. Mais cette régulation limite l'entrée de carbone par photosynthèse et la croissance. « En 2018, le déficit en eau s’est prolongé jusqu’à l’hiver, et les troncs sont restés rétractés jusqu’environ Noël. Cette période de contraction du bois a été exceptionnellement longue ».

Peu d’effet sur la croissance de l’année

Chaque année au début de l’été, la croissance du cerne s’arrête jusqu’au printemps suivant. En cas de sécheresse printanière la croissance peut être stoppée beaucoup plus tôt et on a alors un cerne plus étroit que pour une année normale. Parfois, ainsi qu’en 2011, on peut observer un « faux cerne » : la croissance a été stoppée par la sécheresse précoce au printemps (premier cerne étroit) mais a pu reprendre ensuite un petit peu (d’où un second cerne, le « faux cerne » car il ne distingue pas une nouvelle année mais la même année que le précédent). Ce phénomène est souvent observé sur les résineux.

Les dérèglements biologiques durent parfois dix ans

La rétraction des troncs observée de manière récurrente ces dernières années sur les chênes mais plus encore sur les conifères témoigne qu’en l’insuffisance d’eau disponible dans le sol pour leur fonctionnement, les arbres mobilisent leurs propres réserves en eau stockée dans leurs tissus élastiques. Ce phénomène est réversible, dès le retour de la pluie, mais la croissance des chênes ne reprendra pas pour autant.

En revanche, si le manque d’eau estival se prolonge jusqu’à l’automne, les arbres auront plus de mal à reconstituer leurs stocks réserves en eau et en carbone pour l’année suivante. Les chercheurs de Nancy peuvent évaluer ces effets en dosant en fin d’année l’amidon (sucre complexe) disponible. Cette mesure leur permet d’estimer le manque à gagner résultant d’un aléa : sécheresse, défoliation par les insectes... S'il s'agit d'un évènement isolé, les conséquences sont limitées et le stock se reconstituera lors des années suivantes. Les conséquences sont plus sévères lorsqu'il y a récurrence ou conjonction de ces aléas (plusieurs années sèches consécutives comme 2018 et 2019, ou sécheresse puis défoliation par exemple). On peut alors observer des retards du cycle de développement, un ralentissement de la croissance l'année suivante, une réduction de la masse foliaire, voire un dépérissement avec des branches mortes...

En effet, les arbres gardent en mémoire des dysfonctionnements induits par la sécheresse, à la fois dans leurs fonctionnements hydrique, carboné et minéral qui pourront se manifester des années plus tard, à l'occasion d'un nouvel aléa… Nathalie Breda expertise aujourd’hui des dépérissements qui se manifestent sur des arbres qui n'ont pas récupéré leur croissance normale depuis les sécheresses de 2018 et 2019, en particulier sur des arbres qui n’ont pas retrouvé leur croissance normale depuis les sécheresses de 2003 et 2015.

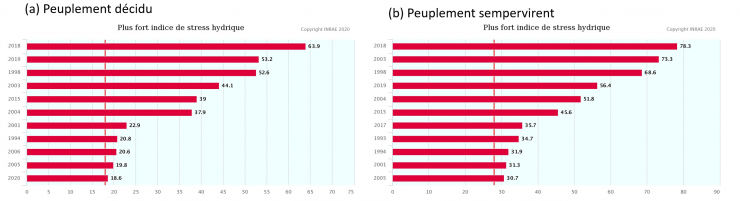

Classement des années les plus sèches dans un peuplement décidu (a) et un peuplement sempervirent (b) au cours de la période 1993-2020.

Réserve utile = 160 mm ; indice foliaire = 6 ; données climatiques de la station INRAE Champenoux ; calcul réalisé par Biljou©. Le trait rouge vertical représente la valeur moyenne.

A noter que, le "hit-parade" des années les plus sèches depuis 1993 révèle que les sécheresses extrêmes sont pour la plupart des années récentes, en tête desquelles on retrouve 2018 et 2003. L'année 2020 se positionne déjà parmi les années plus sèches que la normale, alors que le calcul est arrêté au 10 août.

Peut-on faire un lien avec la succession de sécheresses récentes et le changement climatique ? « Je m’en garderai bien ! » souligne Nathalie Breda. « On constate des sécheresses exceptionnelles mais comme nous en avons toujours eues ! 1921 pour l’Est de la France, 1976, 2003… » En 2003, 1976 : c’étaient des sécheresses d’intensité comparable. 2011 était atypique en ce qu’elle était vraiment précoce (mars) et donc beaucoup moins estivale avec un retour des précipitations en juillet. L’histoire des dépérissements nous alerte également sur les risques induits par la récurrence de sécheresses : les dépérissements observés un peu partout et concernant de nombreuses essences en 2019 et 2020 étaient attendus. Plus que l’intensité de la sécheresse elle-même, ce sont les récurrences de cet aléa, les décalages vers des sécheresses de printemps ou d’arrière-saison, qui pourraient être mis en relation avec l’évolution du climat.

La probabilité d’années exceptionnellement chaudes augmente nettement avec le changement climatique. Or ces épisodes caniculaires sont d’autant plus dommageables pour les arbres qu’ils interviennent en période de régulation de la transpiration, qui réduit donc le refroidissement du feuillage. Les projections pour la fin de ce siècle indiquent une fréquence accrue non seulement des vagues de chaleurs mais aussi des sécheresses. Reste à voir à quelle fréquence la coïncidence entre les deux phénomènes va provoquer des sécheresses chaudes.

Biljou© est un modèle de bilan hydrique forestier qui calcule les flux d'eau d'un peuplement, le contenu en eau du sol et des indicateurs de sécheresse. Biljou© est mis à disposition des gestionnaires forestiers, des enseignants, étudiants et chercheurs sur une application web (disponible en français et en anglais) accompagnée de fiches pédagogiques. Il permet de

• Comprendre le passé

Grâce à Biljou©, les gestionnaires de forêts (publics et privés) peuvent caractériser rétrospectivement les sécheresses subies par leurs forêts d'intérêt avec les données du climat passé (Météo France) et les caractéristiques de leur couvert forestier et de leur sol. Et parfois constater qu’un dépérissement actuel n’est pas simplement dû à une attaque de hannetons ou de chenilles en cours mais au fait que la sécheresse 2003 a augmenté la vulnérabilité de leur peuplement. Le dépérissement résulte alors de l'aléa (attaque d’insectes) sur des arbres devenus plus fragiles. Ces mécanismes en chaîne sont très souvent retrouvés dans l'analyse fine des dépérissements forestiers.

• Comprendre les phénomènes en cours et les comparer aux passés

De nouvelles fonctionnalités seront prochainement disponibles pour comparer des cartes nationales de sécheresse en forêt, permettant à chaque utilisateur d’accéder à des indicateurs de sécheresse année par année, en valeur absolue ou en anomalie par rapport à une valeur normale, sur sa zone d’intérêt. Ceci lui permettra en outre de comparer les années et de rechercher si un évènement de sécheresse peut être responsable de symptômes de dépérissements signalés.

• Prendre des décisions pour le court terme

Dans le cadre du RMT Aforce, Nathalie Bréda anime des formations qui permettent aux gestionnaires forestiers de réfléchir à leurs itinéraires sylvicoles. Par exemple, particulièrement sur des sols superficiels, Biljou© leur permet de simuler l’impact d’une sécheresse avec une densité moins importante d’arbres. Les gestionnaires peuvent mesurer ainsi l’intérêt d’éclaircir leurs peuplements pour atténuer l’effet d’une sécheresse.

• Orienter les choix à long terme

Sur un territoire dédié à la forêt, en fonction des scénarios de climat futur (modèles disponibles sur le portail DRIAS), des caractéristiques des sols (profonds ou superficiels, limoneux ou argileux), quelles essences privilégier et à quelle densité de peuplement ? Les simulations réalisées avec le modèle Biljou© permettent d'évaluer les contraintes auxquelles les arbres régénérés aujourd'hui auront à faire face demain.