Changement climatique et risques Temps de lecture 5 min

Quelle stratégie adopter pour mieux comprendre et traiter les problèmes de santé des lacs ?

Publié le 31 mai 2024

Comme le rappelle l’étude publiée par G.A. Weyhenmeyer et al. [1], environ 1,4 million de lacs de plus de 10 hectares couvrent de façon inégale environ 2 % de la surface terrestre. Ils constituent plus de 50 % des réserves mondiales d’eau douce de surface (81 % en France) et assurent des services économiques, récréatifs et de support de biodiversité de la faune et de la flore. Ils jouent ainsi un rôle primordial pour l’humanité, mais aussi dans la régulation des phénomènes naturels, sous réserve d’être en bonne santé, c'est-à-dire s’ils disposent d’une eau propre, d’une croissance équilibrée d’algues, de niveaux d'oxygène adéquats, de poissons en nombre et diversité suffisants, d’invertébrés de fond et de plantes indigènes. Dans le cas contraire, de multiples phénomènes peuvent se manifester, tels que la prolifération d'algues, la mortalité des poissons, la pollution flottante (mousse, films d'huile, déchets, etc.) ou l’émanation d’odeurs. Au-delà de ces dégradations facilement observables de la terre ou de l’espace, les lacs peuvent aussi être contaminés par des éléments invisibles, parmi lesquels les microorganismes pathogènes, le mercure, les polluants organiques persistants ou les microplastiques. Ceux-ci sont généralement détectés grâce à des tests de diagnostic parfois coûteux et donc non réalisés pour la majorité des lacs à l’échelle mondiale.

Plusieurs démarches et études ont permis d’analyser la santé des lacs et d’alerter tant les pouvoirs publics, que les gestionnaires de lacs ou le grand public, mais les actions concrètes pour y remédier restent insuffisantes. Du 1er congrès international tenu à Evian en 2018 [2] suivi d’un débat public consacré aux grands lacs de la planète, aux publications de nombreux articles et ouvrages scientifiques [3,4], en passant par l’alerte lancée en 2020 à l’humanité [5], les spécialistes en limnologie ont largement documenté l’état dégradé des lacs, les menaces qui pèsent sur ces plans d’eau, dont les effets du changement climatique, et la difficulté de les restaurer.

Comment caractériser ces problèmes ?

Au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont réalisé des progrès considérables pour évaluer l'état de santé des plans d’eau douce et pour tenter d’harmoniser les évaluations au niveau international. Malgré ces avancées, les auteurs de la présente étude se basent sur deux constats : l’absence de système de classification global pour évaluer la santé des lacs et la nécessité de clarifier les liens avec le bien-être humain.

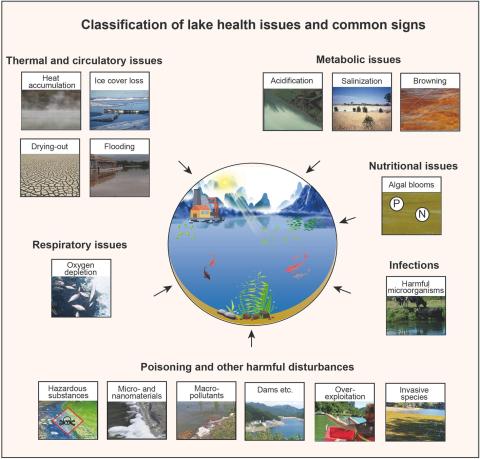

Weyhenmeyer et ses collègues présentent alors un système de classification simple, similaire à celui développé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant la terminologie et les approches de la santé humaine pour évaluer et traiter les problèmes des lacs à l’échelle mondiale. Cette classification se décline ainsi en problèmes thermiques, circulatoires, respiratoires, nutritionnels métaboliques, ou encore dus à des infections, à des empoisonnements ou à d’autres nuisances (substances dangereuses, pollution, surexploitation, espèces invasives…).

Pour établir cette classification, le consortium de scientifiques a utilisé la base de données LakeATLAS qui référence les conditions physiques, chimiques et biologiques compilées pour plus de 1,4 million de lacs et réservoirs mondiaux d’une surface supérieure à 10 hectares. Ils ont examiné les maladies des lacs, telles que les inondations et l’assèchement, l’acidification et la salinisation, les enrichissements nutritionnels, les problèmes d’oxygénation, etc. Ils ont ainsi pu classer la santé des lacs d’excellente à critique. Pour donner un exemple, 115 000 lacs évaporent 2 fois plus d’eau qu’ils n’en reçoivent, ce qui met en danger plus de 153 millions de personnes qui vivent à proximité de ces lacs.

Selon la base de données LakeATLAS, près de 965 millions de personnes vivent à moins de 3 km d’un lac, soit plus de 12 % de la population mondiale.

Si ces problèmes de santé liés aux lacs peuvent être isolés, la plupart d'entre eux coexistent et interagissent. Ces problèmes multiples sont alors caractérisés comme présentant une certaine « multimorbidité », comme par exemple l'apparition de problèmes thermiques et circulatoires qui coexistent avec un appauvrissement en oxygène et des déséquilibres nutritionnels.

Comme les humains, les lacs sont des systèmes vivants qui peuvent souffrir d’un certain nombre de problèmes de santé (problèmes circulatoires et respiratoires, infections...). Ces analogies anthropomorphiques peuvent aider les gens à mieux se connecter avec la nature et à la protéger.

Stephan Jacquet

Comment traiter ces problèmes ?

Les auteurs de cette étude recommandent ainsi un dépistage supplémentaire, via l’analyse d’échantillons d’eau ou l’installation de capteurs peu coûteux, afin d’obtenir une image plus complète de la santé lacustre. Si de nombreux problèmes de santé des lacs sont largement reconnus, ils ne sont pas toujours traités, en particulier dans les pays à faible revenu. Il est donc urgent de commencer des traitements coordonnés et multidisciplinaires pour les lacs insalubres avant que les conditions ne deviennent chroniques ou critiques. En particulier, le traitement des eaux usées, l’atténuation du changement climatique et la lutte contre les dommages causés par les humains et les espèces non indigènes à proximité des lacs devraient être prioritaires.

1. Weyhenmeyer G. A. , Chukwuka A. V. , Anneville O. et al. (2024). Global lake health in the Anthropocene: Societal implications and treatment strategies. Earth's Future, 12, e2023EF004387

2. Big Lakes – small word. Congrès scientifique international ELLS-IAGLR. Evian, 23-28 septembre 2018.

3. Lehner B., Messager M.L., Korver M.C. et al. (2022). Global hydro-environmental lake characteristics at high spatial resolution. Sci Data, 9, 351

4. DoriozJ.-M., Anneville O., Domaizon I. et al. Les grands lacs - A l'épreuve de l’anthropocène. Editions Quae, 2023

5. Jenny J.P. et al. (2020). Scientists’ Warning to Humanity: Rapid degradation of the world’s large lakes. Journal of Great Lakes Research, 46 (4), 686-702