Agroécologie Temps de lecture 3 min

Une étude pour mieux comprendre la production de nos prairies

Publié le 27 mars 2018

La directive « nitrates » fixe au niveau européen le plafond d’épandage : 170 kg d’azote organique par hectare et par an, ce qui inclut à la fois les effluents apportés par l’agriculteur, et ceux qui sont produits par les animaux en pâturage. Dans le cadre de leur demande de dérogation à ce plafond, les autorités françaises doivent constituer un dossier technique présentant les éléments scientifiques permettant de la justifier. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a fait appel à la Direction scientifique « Agriculture » de l’Inra afin de revoir ce seuil et d’identifier les régions et les élevages susceptibles de prétendre à une dérogation à ce plafond. En effet, les prairies, qui constituent une grande partie du territoire agricole français, peuvent produire beaucoup plus de 170 kg d’azote par hectare et par an.

Récolter des données déjà existantes

Pour réaliser cette étude lancée au début de l’année 2016, les seize scientifiques mobilisés se sont d’abord appuyés sur des mesures de terrain de production d’herbe, puis ont simulé la production fourragère des prairies, la teneur en protéine de l’herbe produite et les flux potentiels du nitrate afin d’estimer la capacité des prairies à exporter de l’azote. En premier lieu, les chercheurs ont donc rassemblé les données sur la mesure de croissance de l’herbe obtenues à l’Inra, et surtout à partir des réseaux de suivi de la croissance de l’herbe mis en place depuis plusieurs années dans différentes régions : la Bretagne, les Pays de la Loire, le Jura et l’Auvergne. « Ces données fournissent des éléments de référence indispensables mais ne sont pas représentatives de l’ensemble des prairies françaises… Il fallait donc développer une approche plus systématique de modélisation, même si cette démarche est moins précise » explique Jean-Louis Peyraud, Directeur scientifique adjoint « Agriculture », qui a été le coordinateur de cette étude.

Modéliser pour mieux évaluer les flux d’azote

Comprendre et simuler les flux d’azote

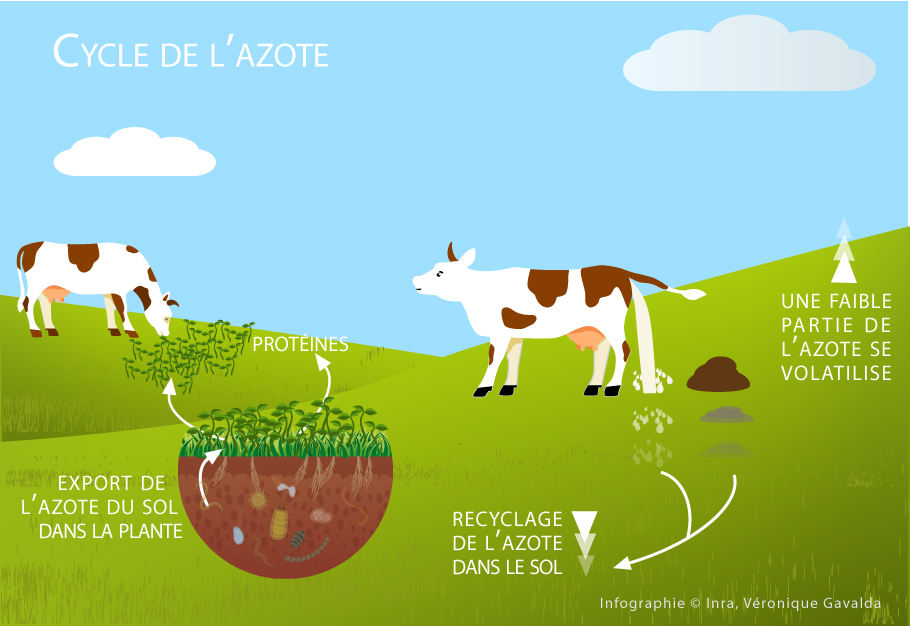

Dans un second temps, les chercheurs ont utilisé le modèle Stics, modèle de cultures adapté pour l’occasion aux systèmes prairiaux, afin de comprendre et de simuler les flux d’azote pour toutes les prairies de France. « Ce modèle nous a permis de croiser plusieurs types de données, et notamment celles du climat sur 30 ans – grâce aux données fournies par Météo France – avec les données des différents types de sols. Ce maillage a ensuite été croisé avec les types de prairies et les modes d’exploitation : si l’agriculteur fait du pâturage ou de la fauche, combien de fois il va sur la parcelle, les fertilisations… » précise Jean-Louis Peyraud. Au total, 15 000 unités pédoclimatiques (UPC) ont été définies et quatre types de prairies analysés : les permanentes extensives (sans engrais), les permanentes intensives (avec engrais), les associatives (graminées et légumineuses) et les légumineuses pures, pour arriver à un total d’un million de simulations sur une année (plus de 170 000 cas simulés sur 30 ans). La simulation des effets d’une augmentation progressive du plafond (de 170 à 250 kg d’azote par hectare et par an) a permis de quantifier les conséquences sur les risques de lessivage.

Quels résultats ?

« Pour la première fois, nous avons établi des cartes de France détaillées sur les potentialités de production des prairies, d’exportation d’azote et de risque de lessivage de nitrate ». La médiane de la production des prairies françaises est de 9,3 tonnes de matière sèche par hectare et par an pour une teneur en azote médiane de 24 g par kilogramme de matière sèche. De nombreuses prairies exportent donc nettement plus de 200 kg d’azote par hectare et par an… Les données de production issues des mobilisations sont très cohérentes avec celles issues des réseaux de croissance pour les prairies de plaine, et légèrement surestimées pour des zones de montagne, ce qui est sans doute dû au fait que certains facteurs comme les accidents climatiques (gel de printemps, ruissellement de l’eau de pluie, couverture neigeuse…) ne sont pas intégrés dans le modèle.

Finalement, en s’appuyant sur ces résultats, la demande de dérogation portée par les pouvoirs publics français concerne les quatre départements de la Bretagne, la Manche et la Mayenne. « Dans ces départements, jusqu’à un plafond de 200 à 210 kg d’azote, l’accroissement du risque de lessivage du nitrate reste très modéré, surtout si la prairie, qui est une surface valorisant bien l’azote, représente une proportion conséquente de la surface agricole utile. Par contre, un plafond fixé à 250 kg d’azote organique par hectare et par an conduirait à des risques de pertes du nitrate fortement accrus » explique Jean-Louis Peyraud.

Le modèle Stics

Le modèle Stics, développé depuis 1996, est un modèle générique qui simule le fonctionnement d’une culture ou d’une rotation culturale implantée sur un sol. Le climat, les pratiques et les caractéristiques permanentes sont les critères à fournir au modèle en entrée. À partir de là, le modèle va simuler un ensemble de processus à l’échelle journalière, puis fournit des informations aussi bien sur le volet agricole (production, qualité) qu’environnemental (flux de nitrates, émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac…).Les chercheurs ont amélioré les fonctionnalités du modèle Stics pour mieux simuler la prairie, notamment en développant un module intégrant le recyclage d’azote par les déjections des animaux pâturant et en précisant certains paramétrages. Pour le moment, l’analyse des données réalisée pour cette étude est restée globale au niveau de chaque UPC. « Nous avons récolté énormément de données sur les flux d’azote durant ces milliers de simulations. Les effets de nombreux facteurs peuvent être étudiés à partir de cette base de données » précise Jean-Louis Peyraud.